Des recherches sur la tremblante du mouton menées dans les années 1970 ont abouti à la découverte d’un nouveau type d’agent infectieux, les prions. D’abord accueillie avec scepticisme, l’existence de ces protéines délétères impliquées dans de nombreuses maladies fatales incurables a fini par faire consensus. Aujourd’hui, des preuves suggèrent même l’existence de mécanismes similaires dans les maladies de Parkinson et d’Alzheimer.

Virus de l’encéphalite équine de l’Est aux États-Unis : quel niveau de menace ?

Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont fait fermer plusieurs parcs publics et émis des avertissements aux populations après la mort d’un résident de l’État du New Hampshire qui avait été infecté par le virus de l’encéphalite équine de l’Est. Hospitalisé, cet octogénaire est décédé des suites de cette maladie rare, mais potentiellement mortelle transmise par les moustiques. Que faut-il savoir de cette affection, dont des cas ont également été détectés dans d’autres États américains ?

Table des matières

Qu’est-ce que l’encéphalite équine de l’Est ?

L’encéphalite équine de l’Est (EEE) est causée par un virus généralement présent uniquement dans certaines régions de l’est du continent américain, dans une zone s’étendant de l’Amérique centrale au Canada. Il s’agit d’un arbovirus, (de l’anglais arthropod-borne virus), autrement dit d’un virus transmis par les arthropodes (insectes, tiques, araignées…), en l’occurrence, les moustiques.

Le virus de l’EEE est transmis à l’être humain suite à une piqûre par une femelle moustique infectée. L’infection peut être dans certains cas à l’origine de graves problèmes neurologiques, provoquant notamment une encéphalite (une inflammation du cerveau accompagnée d’un œdème – gonflement). Si la plupart des individus piqués par un moustique porteur du virus ne présentent pas de symptômes, certains vont développer la maladie.

Ces personnes sont alors victimes de symptômes sévères, potentiellement mortels : débutant par des maux de tête accompagnés d’une raideur de la nuque et de confusion, ils peuvent évoluer en convulsions et coma. Un tiers des patients présentant des symptômes graves mourront, et beaucoup de ceux qui survivront souffriront de problèmes neurologiques persistants.

Les humains ne sont pas les seuls mammifères à être sensibles au virus de l’EEE. Comme son nom l’indique, les chevaux peuvent aussi développer une encéphalite mortelle après une piqûre de moustique infecté. Cet arbovirus a d’ailleurs été découvert en 1831, lorsqu’une épidémie mortelle s’est propagée parmi des chevaux Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis.

Le virus peut aussi infecter les oiseaux, certaines espèces étant aussi sensibles à la maladie. Les volatiles, qu’ils soient sauvages, domestiqués pour l’élevage ou vivant en captivité, sont d’ailleurs essentiels à la propagation du virus de l’EEE, car ils en constituent les principaux hôtes.

Comment le virus de l’encéphalite équine de l’Est se propage-t-il ?

Les oiseaux, et en particulier les passereaux (un groupe qui inclut les merles, les étourneaux, les grives et les geais bleus) jouent un rôle essentiel dans le cycle de transmission du virus. En effet, après infection, leur organisme produit des quantités de virus suffisamment élevées pour que les moustiques qui les piquent s’infectent à leur tour.

Ce sont principalement les moustiques femelles prélevant leur repas de sang sur les oiseaux qui vivent dans les zones humides boisées qui permettent au virus de circuler parmi les populations d’oiseaux. C’est par exemple le cas des moustiques appartenant à l’espèce Culiseta melanura.

Il faut cependant souligner que ce moustique pique rarement les humains : son rôle dans les épidémies qui affectent les populations humaines n’est donc pas majeur. La transmission aux chevaux et à notre propre espèce est le fait d’autres genres de moustiques, qui se nourrissent à la fois d’oiseaux et de mammifères. Parmi eux, citons les genres Aedes, Coquillettidia et Culex.

Contrairement aux oiseaux, une fois infectés, les humains et les chevaux ne propagent pas le virus. En effet, leurs organismes produisent des quantités de virus insuffisantes pour que les moustiques qui les piquent ensuite s’infectent.

Comment limiter la propagation ?

À l’heure actuelle, aucun traitement n’existe pour soigner l’encéphalite équine de l’Est, et aucun vaccin n’est disponible pour l’être humain. Il existe en revanche un vaccin vétérinaire, destiné à prévenir l’infection chez les chevaux. Limiter l’exposition des populations au virus repose donc uniquement sur des mesures de protection individuelle et sur le contrôle des populations de moustiques.

À ce propos, soulignons que l’impact des épidémies peut être significatif, non seulement à cause de la maladie elle-même, mais aussi en raison des mesures mises en œuvre pour limiter sa propagation et sa transmission. Ainsi, les épidémies survenues récemment ont conduit dans certaines villes les autorités à fermer des parcs le soir et à demander aux habitants de ne pas sortir la nuit. Divers événements qui auraient dû se tenir en extérieur ont dû être annulés.

Par ailleurs, les produits chimiques employés pour tuer les populations de moustiques (par pulvérisation aérienne) font aussi l’objet d’un certain nombre de préoccupations, car ils ne sont pas spécifiques aux moustiques et peuvent aussi être délétères pour d’autres insectes.

Pourquoi une telle épidémie ?

Dans les zones tropicales comme la Floride, le virus circule toute l’année. En revanche, dans le nord-est des États-Unis, son activité est plus sporadique. Généralement introduit dans ces régions par les oiseaux migrateurs, il y est actif pendant les mois les plus chauds, lorsque les populations de moustiques sont en expansion.

Le virus de l’EEE est connu depuis de nombreuses décennies, et plusieurs épidémies ont été signalées en Amérique du Nord. L’une des dernières épidémies d’importance s’est produite en 2019 et a touché plusieurs États du nord-est des États-Unis. Trente-huit personnes étaient tombées malades, et douze étaient décédées.

Si les travaux scientifiques indiquent que le virus de l’EEE est en train de se propager dans de nouvelles régions d’Amérique du Nord, les prochaines épidémies sont difficiles à prévoir, de par leur caractère sporadique. On sait cependant qu’un certain nombre de paramètres influent probablement sur la propagation du virus dans de nouvelles zones géographiques, et donc sur le risque épidémique.

C’est par exemple le cas du climat, de divers facteurs environnementaux, de l’activité des moustiques et de la faune, etc. Sans oublier les activités humaines ; il s’agit là d’un facteur important, car les risques en matière de santé publique augmentent avec l’accroissement de la fréquence des contacts entre les êtres humains et des moustiques infectés, qui peuvent transmettre le virus à partir d’oiseaux eux aussi porteurs.

L’urbanisation, qui empiète parfois sur des zones humides boisées, habitats des moustiques et des oiseaux, pourrait de ce fait augmenter le risque épidémique. Dans un tel contexte, les autorités sanitaires doivent absolument surveiller l’activité des moustiques et des virus qu’ils transmettent afin d’être capables d’alerter au plus tôt en cas de risque d’épidémie humaine.

Jeff Holcombe/Shutterstock

Y a-t-il un risque pour d’autres territoires comme l’Australie (ou l’Europe) ?

Jusqu’ici, le virus de l’encéphalite équine de l’Est n’a jamais été détecté en Australie, et il n’y a aucun risque qu’il y soit introduit. Il faut cependant savoir que les moustiques appartenant au genre Culiseta sont quant à eux bien présents dans le pays, et que leur rôle dans les épidémies causées par des virus locaux (qu’elles soient humaines ou animales) n’est pas encore très bien compris.

Par ailleurs, il existe sur ce continent des dizaines de moustiques différents impliqués dans la propagation des alphavirus (le groupe qui inclut le virus de l’encéphalite équine de l’Est, ainsi que d’autres virus circulant en Australie, à savoir les virus de Ross River et de Barmah Forest). On peut raisonnablement supposer que certains de ces moustiques pourraient être capables de transmettre le virus de l’EEE, mais cette hypothèse n’a pas encore été testée en laboratoire.

Enfin, on ne dispose que de très peu d’informations sur la façon dont les espèces de passereaux locales pourraient jouer un rôle dans l’établissement des cycles de transmission du virus de l’EEE en Australie. Il n’existe pas non plus de données sur la manière dont les vertébrés endémiques de l’Australie (comme les marsupiaux), réagiraient à l’infection.

Quoi qu’il en soit, en l’état actuel des connaissances, le risque que le virus de l’EEE atteigne l’Australie et s’y propage, causant des épidémies, est très probablement très faible.

(Selon Yannick Simonin, professeur en virologie à l’Université de Montpellier et spécialiste des arbovirus, le risque d’apparition de l’encéphalite équine de l’Est en Europe est actuellement considéré comme faible, mais il n’est pas nul : « comme d’autres arbovirus, le virus responsable de l’encéphalite équine de l’Est est surveillé, car il existe un risque d’expansion lié aux changements globaux (climat, échanges commerciaux internationaux, mouvements de populations…). En France, à ma connaissance, il n’existe pas pour l’instant de programme spécifique de surveillance de l’encéphalite équine de l’Est », ndlr).

Les voyageurs courent-ils un risque ?

Le risque d’être piqué par un moustique porteur du virus de l’encéphalite équine de l’Est est extrêmement faible. Mais toute personne visitant les régions de l’est de l’Amérique du Nord, y compris les États-Unis et le Canada, où une rencontre avec les moustiques porteurs du virus peut se produire, devrait prendre des précautions pour éviter les piqûres.

Le plus important est de suivre les instructions des autorités sanitaires locales, et de s’assurer d’éviter les lieux (en particulier les zones humides boisées) ou les moments et les moments de la journée où les moustiques sont actifs (généralement à l’aube et au crépuscule). Parmi les autres recommandations figure le port de vêtements amples à manches longues, ainsi que l’application de répulsifs (diéthyltoluamide, plus communément appelé DEET, picaridine ou de l’huile d’eucalyptus citronné).

Ces précautions vous protégeront également contre l’infection par d’autres virus transmis par les moustiques que vous pourriez rencontrer dans ces régions, tels que le virus du Nil occidental(« West Nile virus »).![]()

Cameron Webb, Clinical Associate Professor and Principal Hospital Scientist, University of Sydney et Andrew van den Hurk, Medical Entomologist, The University of Queensland

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

FCO Fièvre catarrhale ovine (maladie de la langue bleue) : ce qu’il faut savoir

Depuis le début du mois d’août, la fièvre catarrhale ovine (FCO) sévit dans 10 départements du nord-est de la France. La FCO, également appelée « maladie de langue bleue » touche essentiellement les moutons et les brebis. Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire faisait état de 41 foyers le 14 août, puis de 190 une semaine plus tard et 342 le 29. Pour comprendre les risques causés par cette pathologie, nous faisons le point avec Stéphan Zientara, directeur du laboratoire de santé animale de l’Anses qui héberge le laboratoire national de référence sur la FCO.

Table des matières

The Conversation : Quels sont les symptômes de la fièvre catarrhale ovine ?

Stéphan Zientara : La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie non contagieuse qui infecte de très nombreux ruminants domestiques et sauvages et produit une large palette de signes cliniques. La fièvre, la dépression, la détresse respiratoire et l’anorexie sont des symptômes classiquement observés chez les animaux atteints. Une cyanose de la langue est parfois rapportée : une coloration anormale bleutée ou grisâtre de la peau, due à l’oxygénation insuffisante du sang d’où le nom de « langue bleue ». Dans les formes les plus graves, la FCO provoque une fièvre hémorragique et la mort des animaux, en particulier dans l’espèce ovine qui est l’espèce la plus sensible.

Les caprins et les bovins ne présentent généralement pas ou peu de signes de la maladie. Une virémie prolongée (taux de particules virales dans le sang) est toutefois observée dans l’espèce bovine qui est traditionnellement considérée comme un réservoir de l’infection. En raison de son impact économique et sanitaire pour les cheptels atteints, la FCO a été incluse dans la liste des maladies à déclaration obligatoire auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) depuis les années 1960.

T.C. : Qu’est-ce qui cause cette maladie ? Quel est son mode de transmission ?

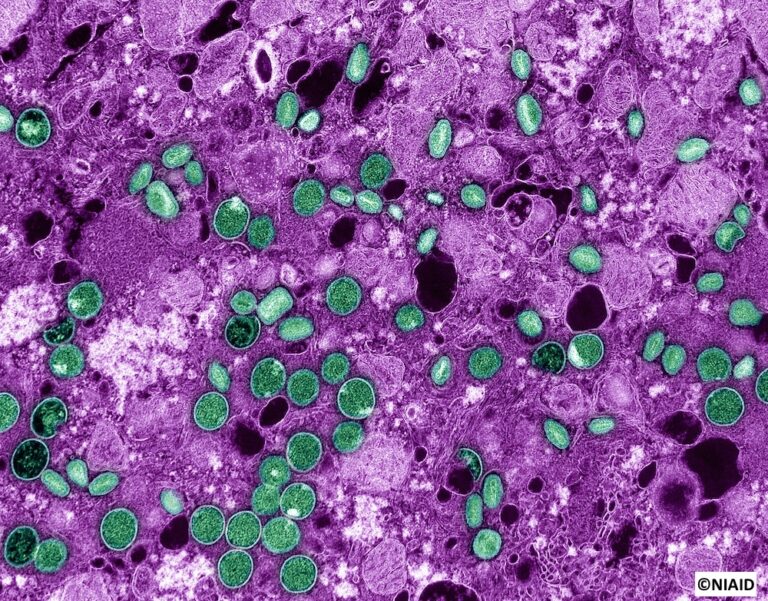

S.Z. : L’agent étiologique de la FCO est le virus de la fièvre catarrhale ovine (Bluetongue virus, BTV) qui appartient au genre Orbivirus au sein de la famille des Sedoreoviridae. Comme les autres membres de cette famille, le BTV est un virus non enveloppé. Son génome est composé de 10 segments d’ARN double brin (db) qui peuvent se réassortir comme la grippe ou d’autres virus segmentés.

Il code sept protéines structurales (VP1 à VP7) et cinq protéines non structurales (NS1 à NS5). VP2 forme la capside externe du virus et est considérée comme la principale protéine définissant le sérotype du virus. Un sérotype se définit comme l’ensemble des caractéristiques de certains virus permettant de différencier des souches appartenant à une même espèce.

Jusqu’en 2008, on dénombrait 24 sérotypes pour ce virus, mais de nouveau ont été découverts ces dernières années. Au total, 36 sérotypes de BTV ont été décrits, et d’autres ont récemment été identifiés, en particulier dans les pays bordant le bassin méditerranéen.

Le BTV est un arbovirus qui se transmet par la morsure de moucherons femelles appartenant au genre Culicoides au cours d’un repas sanguin sur un animal infecté. Les sérotypes 1 à 24 sont essentiellement transmis par les moucherons, les autres par contacts directs.

T.C. : Existe-t-il des risques pour la santé humaine, que ce soit via le virus lui-même ou en consommant une viande contaminée ?

S.Z. : Le virus peut infecter de nombreuses espèces animales mais il provoque des signes cliniques surtout chez les ovins (d’où le nom de fièvre catarrhale ovine) mais aussi chez les bovins.

Ce virus ne se transmet pas à l’humain. De plus, la consommation de produits issus d’animaux infectés (viande, lait…) est sans danger pour nous.

T.C. : Où en est la situation sanitaire en France ? Quelle est la dynamique de l’épizootie ?

S.Z. : Avant 1998, l’Europe était indemne de FCO. De 1998 à 2006, quelques sérotypes ont émergé dans le bassin méditerranéen mais c’est à partir de 2006 que la FCO est devenue une vraie préoccupation dans le domaine de la santé animale. En août 2006, les premiers foyers épizootiques associés à une souche inconnue de BTV-8 ont été identifiés aux Pays-Bas, à une latitude jamais atteinte par ce virus. Le virus s’est ensuite rapidement propagé à la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et le nord de la France à la fin de l’année 2006. Contrairement à certaines prévisions initiales, le virus a survécu à la période hivernale et est réapparu en 2007, simultanément à la reprise de l’activité vectorielle, dans tous les pays touchés en 2006, à partir desquels il s’est rapidement propagé au Royaume-Uni, au Danemark, en Suisse et en République tchèque, touchant près de 60 000 exploitations.

Dans le même temps, une souche de BTV-1, présente en Afrique du Nord en 2006, s’est propagée d’une part en Sardaigne et d’autre part a traversé la péninsule ibérique pour atteindre le sud-ouest de la France au cours de l’été 2007. En 2008, les BTV-8 et -1 ont continué à se propager, la France étant le pays le plus touché avec plus de 24 000 cas de BTV-8 et plus de 6 000 exploitations infectées par le BTV-1.

En 2008, une vaste campagne de vaccination utilisant des vaccins inactivés a été lancée à travers l’Europe, ce qui a permis de réduire considérablement le nombre de foyers et donc de contenir la propagation. Cependant, il a fallu attendre l’année suivante et une seconde vaccination de masse pour obtenir une diminution drastique des cas de BTV-8 en France (83 foyers à la fin 2009). La plupart des pays européens ont recouvré leur statut indemne de BTV-8 entre 2010 et 2012. En France, l’emploi de vaccins inactivés ciblant les BTV-1 et -8 a permit d’éradiquer le BTV en 2010 et le pays fut considéré comme indemne en décembre 2012.

Trois ans après l’éradication du BTV-8 en France, ce sérotype a de nouveau été détecté en septembre 2015 dans le département de l’Allier chez un bélier présentant des signes cliniques évocateurs de FCO (augmentation de la température, problèmes respiratoires et œdème facial). Malgré les mesures de contrôles mises en place par les autorités sanitaires, le BTV-8 s’est répandu rapidement dans une grande partie de la France les années suivantes (plus de 3 000 cas). En avril 2019, le virus s’est étendu à l’Allemagne, la Suisse et la Belgique. D’un point de vue physiopathologique, très peu de signes cliniques ont été observés par rapport aux foyers de BTV-8 entre 2006 et 2008 en France.

En novembre 2017, un virus de sérotype 4 fut introduit à partir de la Corse. La France est depuis cette date infectée de façon enzootique par les deux sérotypes 4 et 8.

En 2023, un virus de sérotype 3 (BTV-3) a été identifié aux Pays-Bas. Ce virus a provoqué la mort de plus de 55 000 ovins. Il s’est propagé à l’Allemagne, la Belgique et l’Angleterre. En 2024, ce virus a traversé la frontière franco-belge. Au 28 août, la France compte plus de 190 foyers dans les départements du nord de la France.

T.C. : Comment est-il possible de lutter contre la FCO ?

S.Z. : Il n’y a pas de traitement (médicament) antiviral. La vaccination permet de prévenir l’infection et de réduire la circulation virale. Des vaccins inactivés contre les sérotypes 3, 4 et 8 sont commercialisés.

En 2008, une vaste campagne de vaccination obligatoire des bovins et ovins utilisant des vaccins inactivés a été lancée à travers l’Europe, ce qui a permis de réduire considérablement le nombre de foyers et donc de contenir la propagation. Cependant, il a fallu attendre l’année suivante et une seconde vaccination de masse pour obtenir une diminution drastique des cas de BTV-8 en France. En France, l’emploi de vaccins inactivés ciblant les BTV-1 et -8 a permis d’éradiquer le BTV en 2010 et le pays fut considéré comme indemne en décembre 2012.

Cependant, le coût d’une vaccination de masse est élevé ce qui limite une telle mise en œuvre.

Les mesures de restriction de mouvements et de vaccination visent à réduire les conséquences cliniques de l’infection et réduire la propagation virale. Lors de l’épizootie de 2006 à 2010, les pertes étaient de plusieurs centaines de millions d’euros.

Aujourd’hui, lorsqu’un foyer est détecté, une zone de restriction de 15 km est mise en place. Les animaux ne peuvent quitter cette zone que s’ils sont testés (avec résultat négatif) par PCR. La vaccination mise en place permettra de réduire l’intensité ou de réduire les signes cliniques. Lorsque les animaux sont exportés, des mesures de contrôle par PCR et traitements individuels par des insecticides sont aussi effectuées. Les objectifs de ces mesures sont de réduire les conséquences de la maladie chez les animaux infectés, de limiter la propagation du virus sur le territoire et d’empêcher sa diffusion vers des régions/pays indemnes.

Propos recueillis par Benoît Tonson.![]()

Stéphan Zientara, Vétérinaire et virologiste, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Pourquoi nous allons devoir partager de plus en plus d’espaces avec les animaux sauvages

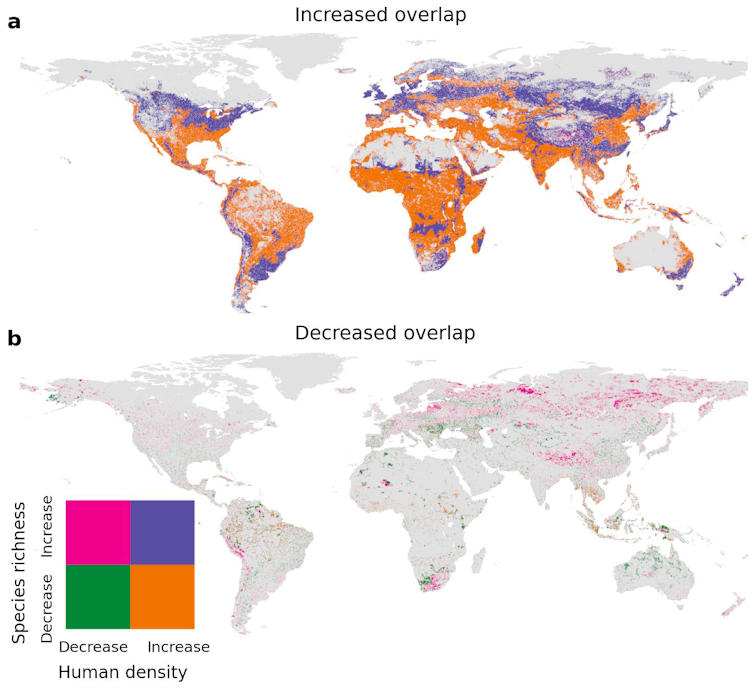

La cohabitation entre l’humain et la faune sauvage devrait augmenter sur plus de la moitié des terres du globe d’ici à 2070. La première cause de cette évolution est la croissance de la population humaine. Telle est la principale conclusion de notre nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances.

Nos recherches suggèrent de fait qu’avec l’augmentation de la population humaine, les hommes et les animaux se partageront des espaces de plus en plus peuplés. Par exemple, si de plus en plus de personnes s’installent dans les forêts et les régions agricoles, les cohabitations entre l’homme et la faune y augmenteront fortement. Mais ils croîtront également dans les zones urbaines à mesure que les gens se déplacent vers les villes à la recherche d’emplois et d’opportunités.

Les animaux migrent également, principalement en réponse au changement climatique, qui déplace leurs aires de répartition. Dans la plupart des régions, la richesse spécifique, c’est-à-dire le nombre d’espèces uniques présentes, diminuera à mesure que les animaux suivront les climats qu’ils supportent le mieux. Mais étant donné que la croissance de la population humaine augmente, il y aura, malgré cela, toujours plus de cohabitation entre l’homme et la faune sur la plupart des territoires.

Nous avons également pu identifier des régions où la cohabitation entre l’homme et la faune diminuera à mesure que les populations humaines se déplacent, mais ces zones demeurent beaucoup plus rares que les endroits où l’on verra ce phénomène augmenter.

Ma et coll., 2024, CC BY-ND

Nous avons ainsi pu constater que l’Afrique est le continent où les interactions entre homme et animaux sauvages augmenteront le plus (70,6 %), suivie par l’Amérique du Sud (66,5 %). À l’inverse, c’est en Europe que la cohabitation entre hommes et faune sauvage diminuera (21,4 %) le plus fortement.

Pourquoi c’est important

Partout dans le monde, les humains et les animaux sauvages sont de plus en plus en concurrence pour un espace terrestre limité. Cette situation peut générer des conséquences néfastes, telles que l’augmentation des conflits entre l’homme et la faune et la propagation de maladies entre l’humain et l’animal.

Cependant, les interactions avec la faune sauvage peuvent également avoir des avantages. Par exemple, les oiseaux permettent de lutter contre les parasites de certaines cultures. De plus, des études montrent que l’observation des oiseaux et des animaux dans la nature peut améliorer la santé mentale des individus.

Il est donc important de penser ces interactions de façon à minimiser les impacts négatifs et à maximiser les bénéfices. Il s’agit d’ailleurs d’un objectif clé du Cadre mondial pour la biodiversité que 196 pays ont adopté en 2022 comme ligne directrice pour conserver la vie sur Terre et ralentir la perte d’espèces sauvages.

Nos résultats soulignent également qu’une bonne gestion de la coexistence entre l’homme et la faune est nécessaire, tout particulièrement dans les zones identifiées par nos recherches comme celles où les interactions seront les plus fréquentes à l’avenir.

Comment nous avons travaillé

Nous avons pour cela mis au point un indice spatial pour mesurer le degré futur de cohabitation entre l’homme et la faune sauvage dans le monde entier. Afin d’évaluer ce phénomène région par région, nous avons multiplié la densité de la population humaine par le nombre d’espèces présentes dans une zone donnée. Nous avons pour cela inclus 22 374 espèces terrestres d’amphibiens, d’oiseaux, de mammifères et de reptiles.

En combinant des ensembles de données publiées sur les populations les plus récentes (2015) et les prévisions futures (2070), nous avons pu analyser comment la cohabitation entre l’homme et la faune changera d’ici 2070 et identifier les endroits où le partage d’espace augmentera le plus drastiquement. Nous avons ensuite étudié les changements en termes de richesse spécifique pour chaque type paysage (terres cultivées, prairies, zones urbaines et forêts) en fonction de l’augmentation ou non des interactions entre l’homme et la faune.

Prochaines étapes

Nos travaux montre globalement comment la cohabitation entre l’homme et la faune va changer, mais la recherche va également avoir besoin d’études locales pour mieux en comprendre les conséquences. Les futurs travaux sur les terres partagées par l’humain et la faune sauvages devront donc tâcher d’analyser des facteurs tels que l’abondance, le comportement et l’écologie des espèces, ainsi que les types d’interactions entre l’homme et la faune.

Les décideurs politiques peuvent aussi utiliser les résultats de notre travail pour guider la planification de la conservation dans un avenir où les territoires de certaines espèces seront plus densément peuplés par l’homme. Par exemple, nos projections peuvent aider à identifier les emplacements des corridors d’habitat, ces espaces cruciaux qui permettent aux espèces sauvages de se déplacer entre des zones clefs d’une zone d’habitat fragmentée. Elles pourraient également aider à identifier les zones qui sont relativement protégées des effets du changement climatique au fil du temps et qui pourraient servir de refuge aux espèces menacées.

Nos recherches peuvent également aider à flécher les futurs investissements en matière de conservation, tels que le réensauvagement des zones où la densité de la population humaine diminue, ou bien la préservation et l’amélioration des habitats de la faune et de la flore dans des endroits de plus en plus urbanisés.

Enfin, notre étude rappelle combien il est important d’impliquer les communautés locales dans la conservation de la faune et de la flore. Nous sommes convaincus que l’utilisation de nombreuses stratégies de conservation et la prise en compte des besoins humains constituent le moyen le plus efficace d’assurer une coexistence durable.![]()

Neil Carter, Associate Professor of Wildlife Conservation, University of Michigan et Deqiang Ma, Postdoctoral Researcher in Environment and Sustainability, University of Michigan

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Mpox : l’ADN du virus de la variole du singe détecté chez des animaux de compagnie aux États-Unis

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains ont recherché la présence de l’ADN du virus de la variole du singe chez les animaux de compagnie vivant avec des patients infectés par le monkeypox aux États-Unis. Les CDC recommandent aux propriétaires atteints de Mpox de limiter leurs interactions avec leurs animaux lorsqu’ils sont infectieux jusqu’à ce que la sensibilité des espèces domestiques au virus soit mieux connue.

Résistance aux antibiotiques : pour votre santé, attention aussi à bien soigner vos animaux !

La moitié des Français environ possède un animal de compagnie. Les contacts entre les humains et leurs animaux sont souvent étroits et répétés. Si certains risques infectieux à l’interface homme/animal sont bien connus, comme la toxoplasmose, transmise par les chats, la menace de l’antibiorésistance vient rarement à l’esprit. Et pourtant…

Table des matières

L’antibiorésistance, une menace pour la santé publique

La résistance des bactéries aux antibiotiques, ou antibiorésistance, est aujourd’hui identifiée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme l’une des menaces majeures pesant sur la santé de l’humanité.

Rien qu’en France, chaque année, environ 4500 personnes décèdent en raison d’une infection à bactérie multirésistante, c’est-à-dire résistante à de nombreux antibiotiques. Dans le monde, ce sont près de 1,3 million de personnes qui sont mortes en 2019 de telles infections, soit plus que les décès dus au paludisme ou au VIH.

Le phénomène d’antibiorésistance compromet l’efficacité des traitements antibiotiques, nuisant à la santé humaine ainsi qu’à celle des animaux. Cela veut dire concrètement qu’on a de fortes chances de mourir d’une infection due à une bactérie qui ne peut pas être traitée par les antibiotiques disponibles, lorsque cette infection est grave.

De manière générale, la durée des soins est souvent plus longue lorsqu’une infection bactérienne est résistante aux antibiotiques, et il faut parfois être pris en charge à l’hôpital.

Par ailleurs, l’antibiorésistance augmente le risque de séquelles liées à l’infection, car l’infection devient alors plus difficile, voire impossible, à traiter.

Quel est le rapport entre animaux de compagnie et antibiorésistance ?

Une seule prise d’antibiotique suffit pour sélectionner des bactéries résistantes dans nos microbiotes, dans la flore intestinale par exemple. Une fois « porteur » d’une telle souche résistante, on ne s’en aperçoit pas forcément : on ne tombe pas toujours malade, la ou les bactéries vivent souvent simplement comme les autres dans notre organisme.

Le problème est que les bactéries, qu’elles soient résistantes ou sensibles aux antibiotiques, circulent… Elles se transmettent en permanence entre les êtres humains, les animaux (de compagnie ou d’élevage), et l’environnement (sol, eau, surfaces diverses…). On peut donc partager avec son animal des bactéries résistantes aux antibiotiques, et lui peut faire de même avec vous.

Ainsi, certains éleveurs de porcs se sont-ils retrouvés porteurs de staphylocoques multirésistants aux antibiotiques, lesquels leur ont été transmis par contact avec leurs animaux. Inversement, des staphylocoques multirésistants humains ont été transmis par des propriétaires à leur chien.

Le fait que l’antibiorésistance puisse se transmettre entre les animaux et l’être humain a été confirmé par un récent rapport des agences européennes.

Chez l’être humain comme chez l’animal, la prise d’antibiotiques peut se faire à la maison ou au cours d’une hospitalisation. Les bactéries résistantes peuvent ensuite circuler entre les membres du foyer (humains ou animaux), ou au sein de l’hôpital ou de la clinique vétérinaire, ou encore lors des différents contacts après la sortie d’hospitalisation.

Qui consomme le plus d’antibiotiques ? Les humains ou les animaux ?

En France, contrairement aux idées reçues qui circulent encore, les animaux – de compagnie ou d’élevage – consomment moins d’antibiotiques que les humains. Cela n’a pas toujours été le cas : cette situation résulte des efforts importants réalisés depuis plus de 20 ans en médecine vétérinaire, notamment dans le cadre des programmes ministériels Ecoantibio 1 et 2 et des règlements européens.

Les consommations humaines d’antibiotiques ont également évolué à la baisse en France, cependant de manière moins marquée que chez les animaux.

Il faut toutefois préciser que la forte baisse de consommation d’antibiotiques en médecine vétérinaire en France a surtout concerné les animaux d’élevage. Pour les animaux de compagnie, les usages sont restés globalement constants. C’est la raison pour laquelle le programme ministériel Ecoantibio 3, lancé en novembre 2023, demande un effort particulier pour les chiens, les chats et les chevaux.

Au niveau mondial, en revanche, les choses sont un peu différentes. L’usage des antibiotiques chez les animaux a certes globalement tendance à baisser ces dernières années, mais de nombreux pays utilisent encore les antibiotiques comme facteurs de croissance dans l’élevage. Depuis 2006, cette pratique est interdite dans les pays de l’Union européenne (UE), laquelle a étendu cette interdiction par le règlement 2019/6 entré en application le 28 janvier 2022, dont l’article 118 impose que les produits importés dans l’UE proviennent d’animaux n’ayant pas été traités avec des antibiotiques facteurs de croissance.

Conseils pratiques pour limiter les risques de propagation

Quelques gestes simples, facilement applicables au quotidien, permettent de réduire le risque d’infection et d’antibiorésistance, chez l’homme comme chez l’animal :

- Vérifier que ses vaccinations et celles de son animal sont à jour ;

- Éviter dans la mesure du possible les morsures et griffures, qui peuvent être responsables d’infections (lesquelles risquent de nécessiter le recours à des antibiotiques pour les traiter). Si vous vous faites malgré tout mordre ou griffer par votre animal, le bon réflexe est d’immédiatement désinfecter la plaie, puis de prendre l’avis d’un professionnel de santé ;

- S’assurer d’avoir une bonne hygiène des mains (lavage ou friction) après avoir touché un animal, des aliments pour animaux ou des déchets provenant d’animaux. Il s’agit là aussi de réduire le risque d’infection et limiter la transmission de bactéries ;

- Garder en mémoire que toute prise d’antibiotique, chez l’humain comme chez l’animal, est une situation à risque de sélectionner, puis de transmettre des bactéries résistantes à son entourage ; il convient donc d’être tout particulièrement vigilant à l’hygiène des mains au cours et au décours d’une prise d’antibiotique ;

- Rapporter les antibiotiques restants à la pharmacie ou au vétérinaire, pour éviter de contaminer l’environnement ;

- Ne pas s’automédiquer ni partager ses antibiotiques avec ses proches ou son animal (et vice versa), car un traitement antibiotique est adapté à un cas précis.

Tous ces réflexes simples à appliquer au quotidien peuvent permettre à chacun de contribuer à préserver l’efficacité des antibiotiques, pour soi, pour ses proches et pour ses animaux, en France et ailleurs, maintenant et pour les générations futures. Atteindre cet objectif constitue un réel défi sociétal, politique et de santé, vis-à-vis duquel chacun doit se sentir concerné.

En effet, humains comme animaux, nous aurons tous possiblement besoin, à un moment donné de notre vie, de recourir à des antibiotiques pour soigner une infection bactérienne qui pourrait avoir, si elle ne peut pas être traitée de manière optimale, de graves conséquences pour notre santé.

Céline Pulcini, Professeur de médecine, infectiologue, Université de Lorraine et Jean-Yves Madec, Directeur Scientifique Antibiorésistance de l’ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Le virus West Nile se transmet de moustique à moustique via leurs déjections

Le virus du Nil occidental se maintient au sein des populations de moustiques Culex par les excréments infectieux qu’ils produisent, sans qu’il leur soit nécessaire d’infecter des hôtes vertébrés intermédiaires. La découverte de ce nouveau mode de transmission “diagonal” pourrait bouleverser la stratégie de lutte des épidémiologistes visant à prédire et à contrôler la propagation de la maladie de West Nile via son principal vecteur.

VetAgro Sup (38e) et l’ENV d’Alfort (43e) dans le classement 2024 des 50 meilleures écoles mondiales

Le top 50 des meilleures écoles vétérinaires à l’échelle mondiale vient d’être publié, pour la dixième année consécutive. Cinquante des plus grandes universités internationales dans le domaine des sciences vétérinaires sont ainsi comparées et classées dans le QS World University Rankings, issues d’une vingtaine de pays. En Europe, la France classe les écoles de Lyon et de Maisons-Alfort dans le top 50, en 38e position pour VetAgro Sup qui fait son entrée dans le classement, et au 43e rang pour l’École nationale vétérinaire d’Alfort qui gagne deux places.

Anthropocentrisme, anthropomorphisme, spécisme : gare aux confusions !

L’anthropocentrisme, entendu comme la préférence donnée à l’humain dans un monde qu’il est libre d’exploiter à sa guise, tend à entrer en collision avec une notion de plus en plus utilisée ces dernières années : le spécisme. Le philosophe François Jaquet a récemment souligné le risque de confusion entre les deux termes. Il est, de fait, impératif de les dissocier. C’est possible si l’on fait l’hypothèse que l’anthropocentrisme est un biais cognitif, là où le spécisme relève d’un projet de société.

L’exposition à la fumée de cigarette augmente le risque de cancer chez le chien

Une étude chez le scottish-terrier montre que l’exposition à la fumée secondaire est associée au cancer de la vessie chez le chien. Les résultats mettent en évidence l’intérêt de prévenir cette exposition à la fumée secondaire. Des observations qui pourraient aider à identifier les interactions gènes-environnement à l’origine du cancer de la vessie canin et humain.

Les animaux sont-ils des choses ? Ce que dit le droit

Dans le cadre de son programme en faveur d’une agriculture et d’une production alimentaire durables, la Commission européenne a récemment indiqué vouloir faire évoluer la législation européenne sur le bien-être animal. Son projet a été présenté le 7 décembre dernier et s’attarde uniquement sur le temps de transport des animaux. En apprenant cela, certains militants pour la cause animale pourraient trouver que ces mesures sont insuffisantes et en viendraient à se poser la question : le droit peut-il être vraiment efficace pour protéger les animaux et améliorer leur bien être ?

De prime abord, le droit peut paraître inaccessible. Il est en effet créé, utilisé, manipulé par des professionnels qui usent d’un langage technique très particulier. Cependant, le droit, c’est aussi nous : citoyens, citoyennes. Nos choix de citoyens et de consommateurs sont plus importants qu’on ne le pense. Ces choix deviendront potentiellement la règle de droit de demain.

On a pu constater ce mouvement dans la prise de conscience générale de la nécessité de lutte contre le réchauffement climatique. Ces préoccupations ont pu migrer vers le domaine juridique et ont vu émerger des règles de protection, de conservation, de respect (les îles Loyauté ont par exemple donné en juin dernier une personnalité juridique à des entités naturelles pour les protéger). On touche même ici à l’idéal de Justice qui, selon le juriste romain Ulpien, « est une volonté constante et durable d’attribuer à chacun son droit. »

Cependant, s’il y a bien des êtres-vivants qui sont en attente de droits, effectifs, significatifs, ce sont les animaux. On peut même parler d’animaux non-humains car ne l’oublions pas, en tant qu’êtres-humains, nous sommes aussi des animaux.

Table des matières

Les animaux sensibles

Au cours de notre vie, nous avons et aurons toutes et tous l’occasion d’avoir au moins une interaction avec un animal. L’expérience peut être agréable, douce, craintive ou génératrice de traumatismes. Ce qui est certain c’est que les animaux non-humains sont eux aussi des êtres-vivants qui ressentent, qui vivent leur vie pour eux, qui peuvent éprouver la joie comme la peine, le bien-être comme la souffrance. Pourtant, cette reconnaissance de la sensibilité n’a pas toujours été d’actualité.

Au XVIIe sicèle, le mathématicien, physicien et philosophe René Descartes, le fameux auteur du cogito « je pense donc je suis » brillait par un triste rationalisme. Il perpétua l’idée de l’animal-machine : les animaux étaient assimilés à des choses et devaient, pour cette raison, répondre aux besoins de l’homme. Le postulat était simple : « les bêtes n’ont pas seulement moins de raison que les hommes, elles n’en ont point du tout ».

Pexels, CC BY-NC

Il faudra véritablement attendre le début du XXᵉ siècle pour voir apparaître un mouvement significatif, philosophique et juridique, qui s’intéresse à la sensibilité des animaux en la considérant au même niveau que celle des êtres-humains. Ce mouvement questionna notre rapport aux animaux non-humains et plus précisément nos démonstrations d’inhumanité à leur égard par exemple les tortures expérimentales en laboratoire. Selon ce mouvement de pensée, et sur la base de cette sensibilité collective, partagée mais si souvent niée, les droits des animaux non-humains sont donc intimement liés à ceux des êtres-humains.

Les animaux et leurs droits

C’est par un décret, en 1959, que la question de la protection animale entre dans le droit : les mauvais traitements exercés envers les animaux sont interdits. Ensuite, en 1976, est promulguée une loi sur la protection de la nature, par laquelle la qualité d’« être sensible » de l’animal est consacrée, sans qu’aucune disposition ne permette pour autant d’en assurer une protection.

Suit alors une prise de position philosophique, proclamée en 1978, à travers la Déclaration universelle des droits de l’animal, reconnaissant ce dernier comme doté d’un système nerveux et possédant des droits particuliers.

Enfin, c’est par la loi du 16 février 2015 qu’est introduit dans le code civil un nouvel article : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. ».

Que comprendre ? La sensibilité des animaux non-humains est reconnue par le code civil mais ils sont toujours soumis au régime des biens, des choses. Selon une approche pessimiste, nous pourrions identifier une incohérence voire une hypocrisie. Selon une approche optimiste, nous pouvons lire que les animaux non-humains ne sont plus des choses mais sont soumis à leur régime. La nuance est importante car elle ouvre la voie à une autre considération de l’animal non-humain.

Les animaux sont-ils des choses ?

Le problème, avec le droit, c’est qu’il fonctionne par catégories à pourvoir : si nous ne sommes pas des personnes, alors nous sommes des choses. Et inversement.

Où est l’animal ? Certains diront que c’est une « chose particulière ». Cet entre-deux n’est pas considéré par le droit et cela a son importance puisque les règles de protection des animaux non-humains dépendent de cette considération. Le régime des biens, des « choses », continue en grande partie de s’appliquer pour ces êtres qui vivent, éprouvent de la joie, du plaisir, de la peur ou de la souffrance.

Les animaux domestiques emportent le plus notre empathie car ils vivent et évoluent avec nous, car nous pouvons d’un regard parfois amusé, parfois subjugué, être témoins de leur autonomie de vie, leur ingéniosité, leur affection. Mais qu’en est-il des animaux d’élevage ? Sont-ils inférieurs ? Qu’en est-il des animaux sauvages que le droit considère comme des res nullius, des choses sans propriétaire légal, qui peuvent être capturés, blessés, maltraités ou mis à mort en toute impunité ? Sont-ils eux aussi inférieurs ?

Pexels, CC BY-SA

La réponse, nous la connaissons : non, ils ne sont pas inférieurs. Ils sont constitués comme les animaux domestiques à qui l’on prête de l’attention, de l’affection et dont l’intelligence est démontrée scientifiquement. Le droit a cependant décidé de catégoriser. Et nous pouvons en convenir : l’idéal de Justice n’est nulle part dans cette initiative de classer, discriminer, au point de considérer que la mort d’une catégorie est moins importante que la mort d’une autre.

Une solution, changer nos habitudes ?

Si le droit est pour l’instant générateur de cette injustice, il peut au contraire devenir un levier de changements très significatifs. Ce sens, à nous de l’injecter dans la société. Comment ? En changeant certaines de nos habitudes de consommation, principalement.

Très concrètement, trois pôles d’exploitation animale peuvent être identifiés : l’alimentaire (pour la consommation de viande), l’industrie du textile (cuir, fourrure) et les loisirs (corrida, combats de coqs et chasse à courre, entre autres).

Pour ne parler que de l’alimentaire, 1060 milliards d’animaux sont tués par an pour la consommation de viande. Pour atteindre ce nombre, il est nécessaire de maintenir une cadence effrénée qui aboutit à des violations de la réglementation et des maltraitances.

L’illustration est flagrante dans les abattoirs mais également pour des produits plus « exceptionnels » comme le foie gras, qui consiste à développer chez les canards mâles, avant de les tuer, une maladie du foie. Pour justifier ce zoocide (le terme zoocide a été proposé par Matthieu Ricard, docteur en génétique cellulaire et moine bouddhiste pour définir le massacre animal organisé et de masse. Ce terme fait écho à la notion de génocide définie par l’ONU) il est indispensable de démontrer la nécessité vitale de la consommation de chairs. Or, la médecine, la biologie, la philosophie sont fermes : il n’existe aucune nécessité vitale. Pas plus que dans le fait de porter du cuir, de la laine ou assister à une corrida. Que des plaisirs : gustatifs, d’apparence ou récréatifs.

Cela signifie-t-il que nous devons choisir entre culpabilité ou frustration ? Est-ce à dire qu’il faille se priver de tout plaisir ? Évidemment que non. Le plaisir est essentiel à l’être-humain mais il peut survenir en évitant la mort d’animaux. Beaucoup d’alternatives végétales existent aujourd’hui pour pouvoir ressentir ce plaisir sans participer à ce zoocide. Notre conscience de citoyen, a fortiori dans une époque où cette exploitation est également délétère pour le climat, peut trouver une voie médiane : celle qui respecte la vie d’êtres-vivants sensibles. Nous adoptons déjà au quotidien, de plus en plus naturellement, des réflexes respectueux de l’environnement. Nous pouvons trier, choisir des mobilités douces. Nous le faisons parce que nous sommes toutes et tous concernés par l’état de santé de la Terre. Il est peut-être temps à présent de poser notre regard sur ces êtres-vivants sensibles qui ne demandent qu’à vivre et de participer à cette exaltante entreprise : nos habitudes d’aujourd’hui peuvent véritablement être le droit de demain.

![]()

Jean-Benoist Belda, Docteur et Enseignant-chercheur en droit privé et sciences criminelles, Institut catholique de Lille (ICL)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.