Eviter les maladies infectieuses est plus qu’un instinct, c’est un besoin pour les humains et les animaux. Mais souvent la sociabilisation l’emporte sur la distanciation.

Stérilisation du chien : Qu’en est-il des chiens croisés ?

Si jusqu’à présent les avantages de la stérilisation étaient sans ambiguïté, de nombreuses preuves s’accumulent contre une stérilisation précoce systématique. Seul problème, les résultats ne sont pas uniformes et généralisables. Des recommandations ont été formulées selon les races. Mais qu’en est-il des chiens croisés ? Une première réponse peut être formulée en fonction du poids du chien.

Oncologie comparative : les chiens détiennent-ils la clé de nouvelles cibles thérapeutiques ?

L’oncologie comparative, qui combine les efforts des professionnels de la médecine vétérinaire et humaine, tire l’avantage d’un contexte cancéreux similaire chez le chien et l’humain pour faciliter le développement de thérapies anticancéreuses plus efficaces utilisées à la fois pour les animaux de compagnie et les humains.

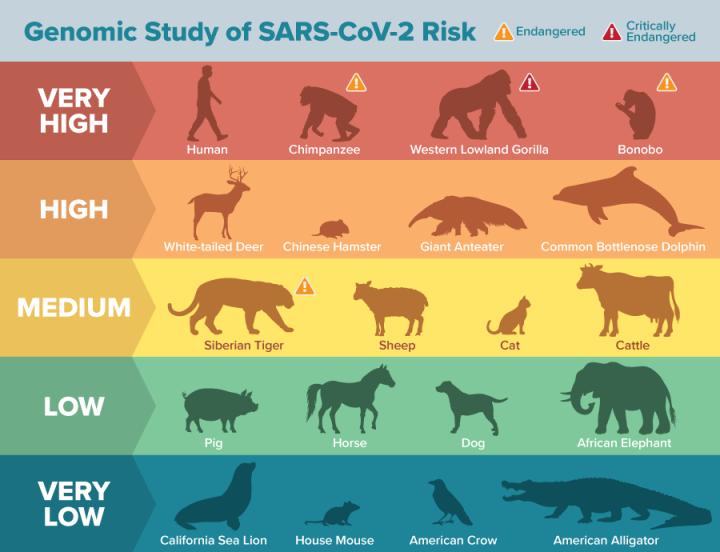

COVID-19 : les espèces à risque identifiées

Une analyse génomique du récepteur ACE2 révèle que de nombreuses espèces animales sont vulnérables à l’infection par SARS-Cov-2. Les humains sont donc loin d’être les seuls menacés par la Covid-19.

RIP maltraitance : l’Ordre des vétérinaires prend position

Dans le cadre du référendum d’initiative partagée (RIP) contre la maltraitance animale, le député Loïc Dombreval a apostrophé l’Ordre des vétérinaires via Twitter pour qu’il prenne une position tranchée. L’Ordre lui répond aujourd’hui, de manière claire et sans ambiguïté.

Pêche et Dauphins : mieux éduquer pour mieux prévenir

Les dauphins en liberté se trouvent régulièrement emmêlés dans les lignes de pêche et autres débris marins. Et malheureusement cela peut avoir de lourdes conséquences. Cependant, celles-ci ne sont que trop peu fréquemment étudiées, du fait, simplement qu’il est difficile de suivre l’évolution d’un dauphin qui a été sujet à ce genre de pièges et en a survécu pour raconter son histoire.

Le déclin des pollinisateurs menace le rendement des cultures américaines

La plus grande et complète étude dans son genre met en évidence le risque de l’agriculture mondiale face au déclin des populations de pollinisateurs.

Un retardateur de flamme associé à l’hyperthyroïdie chez le chat

L’hyperthyroïdie féline est la maladie endocrinienne la plus courante chez les chats âgés. Et depuis le premier cas, diagnostiqué en 1979, la prévalence de la maladie ne fait qu’augmenter. Des chercheurs ont fait le lien avec la mise sur le marché d’agents ignifuges domestiques. Et à raison.

Au milieu des années 1970, relativement au même moment que les premiers cas d’hyperthyroïdie féline voient le jour, des polybromodiphényléthers (PBDE) ont été introduits dans les textiles, la mousse de polyuréthane, les plastiques et le matériel électronique pour leurs propriétés ignifuges.

Mais avec les années, l’effet de ces molécules sur la santé est interrogé. En 2004, les fabricants américains commencent volontairement à supprimer ces retardateurs de flamme pour des raisons environnementales et sanitaires. De nombreuses études semblent placer les PBDE dans la catégorie des perturbateurs endocriniens.

Supprimer n’est peut-être pas le mot exact, puisqu’en réalité, les molécules sont remplacées par des alternatives. Des esters organophosphorés (OPE), tels que le phosphate de tris (1,3-dichloroisopropyle) (TDCIPP), sont ajoutés à la place. Et ce malgré des études qui indiquent que ces molécules sont tout aussi perturbatrices pour le corps.

Et notamment pour le chat.

Des recherches antérieures suggèrent en effet un lien entre les niveaux de PBDE et l’hyperthyroïdie féline. Cependant, jusqu’à présent, les OPE n’avaient jamais été examinées dans ce contexte.

Une nouvelle étude dans Environmental Science & Technology d’ACS rectifie le tir et met en évidence le rôle des OPE dans l’apparition de l’hyperthyroïdie féline grâce à des médaillons en silicone autour du cou des animaux.

En effet, le silicone est capable de capter les composés organiques volatils et semi-volatils. Ils peuvent donc être utilisé pour surveiller une exposions à des produits chimiques environnementaux.

Attachés autour du cou des compagnons à poils pendant 7 jours, les médaillons en silicone ont ainsi permis aux chercheurs d’évaluer l’exposition de chats hyperthyroïdiens et non hyperthyroïdiens à divers agents ignifuges, y compris les OPE.

Résultat : le silicone autour du cou de chats souffrant d’hyperthyroïdie contient des niveaux plus élevés de TDCIPP. Et chez les chats non hyperthyroïdiens, l’exposition au TDCIPP peut être mise en corrélation avec des concentrations sériques d’une hormone surexprimée dans l’hyperthyroïdie.

Ce contact avec des concentrations élevées au TDCIPP a pu être associé à l’utilisation d’un assainisseur d’air, aux maisons construites depuis 2005 et aux chats qui préfèrent faire la sieste sur des meubles rembourrés.

Les cétacés, sentinelles des écosystèmes marins

Les substances toxiques anthropiques s’accumulent dans les écosystèmes marins et leurs habitants. Particulièrement touchés, les cétacés peuvent donc être utilisés pour surveiller les contaminants anthropiques des océans. Mieux comprendre la distribution de ces particules dans les populations de cétacés permet de mieux évaluer leur présence dans les écosystèmes.

Soulager le stress post traumatique chez le chien

Tout le monde connait de près ou de loin le syndrome ou trouble de stress post traumatique (TSPT) chez l’humain, mais saviez-vous que vos compagnons à quatre pattes peuvent également en souffrir ?