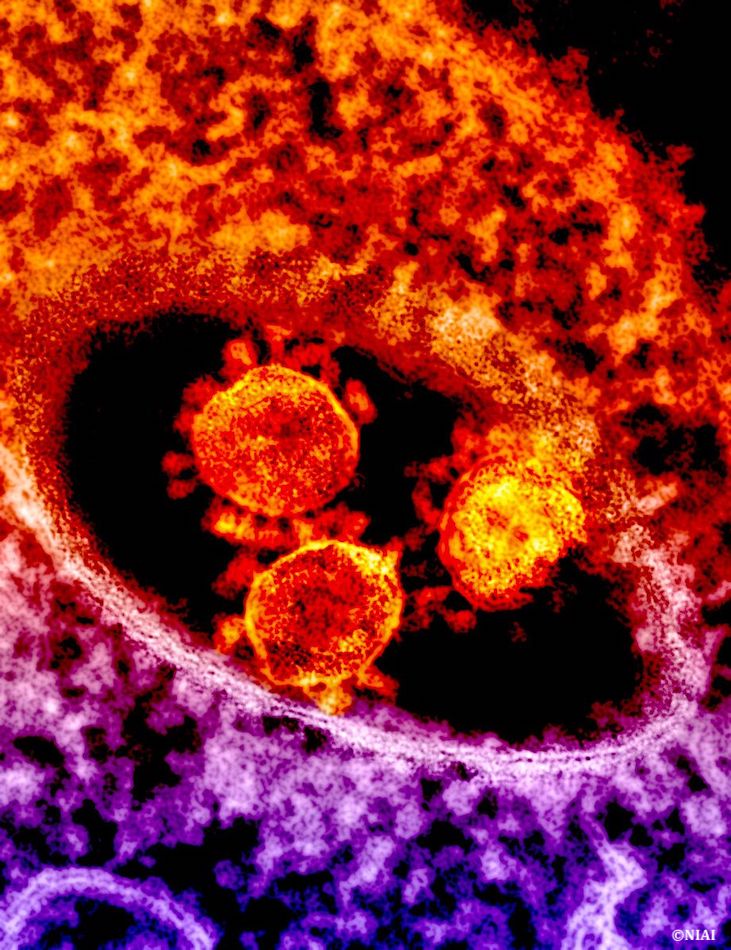

En ce moment, tous les yeux sont rivés sur le coronavirus SARS-CoV-2 qui provoque une des plus inquiétantes pandémies de ce siècle. Mais c’est loin d’être le seul coronavirus à infecter l’humain.

Table des matières

La famille des coronavirus

Les coronavirus constituent une très grande famille de virus dont certains peuvent infecter les humains. L’humain peut en héberger au moins cinq, parmi lesquels les plus courants sont HCoV-229 et HCoV-OC43. Très répandus, ces virus sont associés à des rhumes et des syndromes grippaux bénins.

3 épidémies mortelles causées par des coronavirus sont néanmoins survenues au 21e siècle. Elles impliquent des coronavirus zoonotiques émergents, c’est-à-dire, d’origine animale puis transmis à l’humain : SRAS-CoV-1, MERS-CoV et le dernier SARS-CoV-2.

SRAS-CoV-1 est le premier coronavirus à avoir entrainé une maladie grave chez l’humain. D’origine chinoise, de la province du Guangdong, le virus aurait été transmis par la consommation de viande de civette infectée. S’en est suivi une chaine de transmission interhumaine entre novembre 2002 et juillet 2003, période pendant laquelle plus de 8 000 cas ont été recensés dans 30 pays, sont 774 personnes sont décédées (soit près de 10% de mortalité).

L’épidémie a pu être contrôlée grâce à une alerte mondiale déclenchée le 12 mars 2003 par l’Organisation mondiale de la santé, l’arrêt de la consommation de civettes en Chine, la détection précoce des cas suspects, l’isolement des malades dès les premiers symptômes, la prise en charge des personnes avec qui ils avaient été en contact et la protection des soignants.

Mais 10 ans plus tard, c’est au tour du Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) d’émerger en Arabie Saoudite. Transmis par des sécrétions de dromadaire (urine, lait…) le virus est toujours en circulation à ce jour.

MERS-CoV, toujours en circulation

Entre 2012 et 2013, les autorités sanitaires recensent 1 589 cas de MERS-CoV et 567 décès dans 26 pays principalement dans la péninsule arabique mais également en Corée du Sud. En France, deux cas ont été diagnostiqués en 2013, dont un cas de transmission secondaire.

Pour la plupart, les symptômes incluent de la fièvre, de la toux et un essoufflement qui sont mortels dans 30% des cas. Mais, comme pour la COVID-19, des cas asymptomatiques existent, ce qui veut dire que la maladie peut échapper à notre vigilance rapidement, et ce, malgré la veille internationale.

L’Organisation mondiale de la santé surveille activement la diffusion du virus. L’enjeu est de contenir l’épidémie. Des mesures de prévention sont mis en place pour limiter les contacts avec les dromadaires, et créer des barrières mécaniques avec le virus avec le port d’un masque ou d’une blouse pour les soignants, le lavage des mains et surtout l’isolement des patients aux symptômes suspects.

Mais malheureusement, cela ne suffit pas pour enrailler la maladie qui continue de persister dans les populations de dromadaires et humaines.

Au 6 octobre, on dénombrait déjà 61 cas de MERS-CoV sur l’année 2020, principalement en Arabie saoudite (57 cas dont près de la moitié proviennent de Riyad) dont 20 morts. Pour la grande majorité (50), la contamination étaient primaires, tandis que les autres sont liés aux soins de santé. Et, environ un tiers de ces cas primaires ont signalé un contact avec des dromadaires.

Le dromadaire, un réservoir viral à surveiller

Bien que la plupart des cas humains d’infections au MERS-CoV soient attribués à des infections interhumaines, les preuves scientifiques actuelles suggèrent que les dromadaires sont un hôte réservoir majeur pour le MERS-CoV et une source animale d’infection par le MERS-COV chez l’homme. Plusieurs cas de transmission inter-espèce sont en effet à l’origine de différents foyers épidémiques humains.

Ce réservoir serait d’ailleurs beaucoup plus important qu’imaginé, d’après des études récentes. En effet, si 70% de la population de dromadaire vit en Afrique, les cas humains de MERS-CoV n’y sont que rarement signalés. Plutôt qu’un virus qui éviterait le continent, les chercheurs avancent l’idée que des tests sérologiques peu efficaces, en particulier pour des cas peu ou pas symptomatiques, auraient sous-estimé la proportion de la population en contact avec le virus.

Ainsi, 30% de travailleurs dans un abattoir de dromadaire au Niger ont été testé positifs au MERS-CoV en utilisant des tests PBMC, alors qu’ils étaient négatifs à la sérologie classique, la méthode la plus utilisée pour détecter le MERS-CoV chez l’humain.

Il est donc fort probable que beaucoup plus infections zoonotiques provoquées par contact avec les dromadaires n’aient lieu en Afrique, qu’auparavant imaginé. Et, par extrapolation, l’incidence des infections humaines par le MERS dans toutes les régions d’Afrique avec des dromadaires a probablement été sous-estimée.

En l’absence de vaccin, l’OMS est très claire. Elle met en garde contre le contact rapproché avec les dromadaires et les produits dérivés ainsi que leur consommation. En attendant, la recherche continue pour trouver des traitements et des vaccins contre ce coronavirus, bien plus mortel que le SARS-CoV-2 qui se répand comme une trainée de poudre sur notre planète.

Etudier MERS pour mieux comprendre COVID-19 ?

A ce jour, il n’existe toujours pas de traitement spécifique pour lutter contre MERS-CoV et les soins apportés visent à atténuer les symptômes. Mais la recherche ne fatigue pas.

Les chercheurs testent notamment des composés qui pourraient interférer et dans le meilleur des cas arrêter la réplication virale. Une collaboration NIAID-Université du Maryland a ainsi réussi à identifier 27 traitements candidats, dont des molécules utilisées contre le cancer ou des troubles psychiatriques ou encore des produits chimiques qui désarment ou provoquent des perturbations génétiques dans les coronavirus.

Ces traitements pourraient en effet également avoir des effets sur tous les autres coronavirus, y compris COVID-19. Un consortium international de près de 200 chercheurs de 14 institutions différentes a étudié les 3 derniers coronavirus zoonotiques émergents dans le but de trouver des vulnérabilités partagées. Ils ont ainsi identifié des mécanismes moléculaires cruciaux aux trois pathogènes, ainsi que des cibles thérapeutiques et des traitements potentiels communs.

Mais les bénéfices ne s’arrêtent pas à la pandémie actuelle. « L’étude de plusieurs espèces animales permet de prédire l’efficacité de thérapies pan-coronavirus, et identifier les solutions qui offriront également une promesse thérapeutique pour un futur coronavirus qui risquerait d’émerger, » ajoute Beltrao, dont les travaux précédents, soutenaient par le projet PhosFunc financé par l’UE et participant au consortium.

L’étude des coronavirus de manière globalisée, chez l’animal et chez l’humain est donc d’une importance et d’une pertinence présente et future.