Les États-Unis sont confrontés à la plus importante épizootie de grippe aviaire hautement pathogène jamais enregistrée sur leur territoire. Depuis la première détection chez un oiseau sauvage, le 19 décembre 2014, quelque 30 millions de dindes et de poulets ont été infectés. Les États les plus touchés sont l’Iowa et le Minnesota. Un nouveau vaccin, ciblant le sous-type H5, est en cours d’élaboration.

Normes d’accessibilité : les établissements ouverts au public peuvent demander un report de l’échéance

Les établissements qui accueillent du public doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, selon l’ordonnance de septembre 2014*. L’outil associé à cette mise aux normes, l’agenda d’accessibilité programmée, fait l’objet d’un arrêté** qui précise les modalités de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution de cet agenda au-delà de 2015, notamment en cas de difficultés financières.

Modification du stud-book du cheval anglo-arabe

Table des matières

Arrêté du 27 avril 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book du cheval anglo-arabe

Article 1

Le règlement relatif au stud-book du cheval anglo-arabe figurant en annexe au présent arrêté remplace le règlement relatif au stud-book du cheval anglo-arabe figurant en annexe de l’arrêté du 14 novembre 2002 susvisé (1).

Article 2

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Règlement fixant les conditions d’inscription au stud-book du cheval Anglo-Arabe ainsi que les normes et les conditions sanitaires applicables aux reproducteurs

Consulter le règlement : téléchargez ici

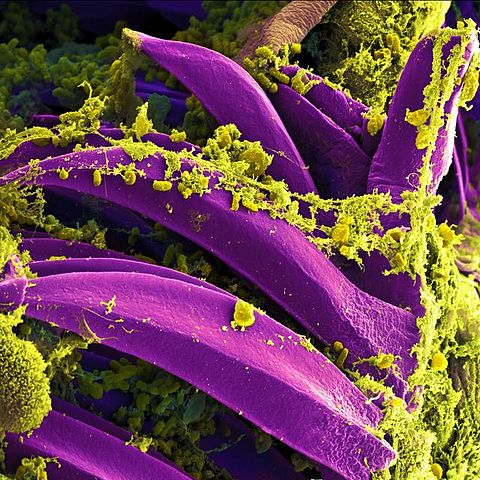

Abeilles et bourdons : la surveillance du parasite Aethina tumida est renforcée en France

Le protocole de surveillance de l’infestation des colonies d’abeilles et de bourdons par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida) vient d’être révisé par la Direction générale de l’alimentation (DGAL)*. Le but est de détecter tout foyer précocement afin de l’éradiquer et de préciser l’ampleur de l’infestation. Ces mesures de vigilance nationale impliquent l’ensemble des acteurs, dont les vétérinaires.

Gestion des catastrophes et “One health” : la protection civile européenne manque d’une approche holistique

Une conférence intitulée « les catastrophes naturelles et One health : sommes-nous prêts à réagir ? », organisée par la Fédération des vétérinaires d’Europe (FVE), s’est tenue à Bruxelles les 16 et 17 avril 2015. Ses conclusions identifient des lacunes dans la préparation et la gestion des situations d’urgence par les services de secours.

Pour les quelque 90 participants à la conférence, le constat est unanime : les dispositifs européens de protection civile sont mal préparés à gérer la survenue de catastrophes naturelles, comme les inondations, les tremblements de terre, les conditions climatiques extrêmes, les épidémies, etc. Dans ce cadre, les hommes, les animaux et l’environnement sont interdépendants, rendant impérative l’approche “One health”. Ainsi, ces interactions constituent un élément fondamental à prendre en compte pour assurer la sécurité et la santé des personnes, en amont (préparation), au cours du phénomène naturel (réponse et coordination efficaces) et en aval (contrôle et retour à la normale rapide).

Car si la santé des populations est compromise par la catastrophe elle-même, elle l’est aussi par l’état des animaux et des écosystèmes touchés : les déchets et les carcasses deviennent vite une source d’infection, propageant des maladies et contaminant l’eau et les ressources alimentaires. En outre, le travail des équipes de secours peut être entravé par les personnes qui hésitent à abandonner leurs animaux derrière eux. Ces phénomènes ont été relevés dans deux épisodes récents, lors du Tsunami au Japon et lors du tremblement de terre au Népal.

Car si la santé des populations est compromise par la catastrophe elle-même, elle l’est aussi par l’état des animaux et des écosystèmes touchés : les déchets et les carcasses deviennent vite une source d’infection, propageant des maladies et contaminant l’eau et les ressources alimentaires. En outre, le travail des équipes de secours peut être entravé par les personnes qui hésitent à abandonner leurs animaux derrière eux. Ces phénomènes ont été relevés dans deux épisodes récents, lors du Tsunami au Japon et lors du tremblement de terre au Népal.

La conférence a mis l’accent sur la nécessité d’une approche “One health” de la gestion de ces catastrophes. Ainsi, en collaboration avec les autres professionnels impliqués dans le dispositif de protection civile, les vétérinaires peuvent jouer un rôle essentiel dans ces situations d’urgence. Pour cela, ils doivent être formés et préparés à faire face aux conséquences de manière appropriée, notamment grâce à un plan précis et à la capacité de le mettre en œuvre. Les gouvernements sont incités à investir sur les professionnels au niveau local, en particulier les vétérinaires, qui peuvent répondre aux problématiques de salubrité des aliments, de santé publique et de bien-être animal.

L’objectif est d’unifier puis de coordonner la réaction de tous les acteurs concernés, partout en Europe, à la fois dans le domaine médical et vétérinaire, afin d’être prêts à faire face aux catastrophes naturelles dès qu’elles se produisent. La réponse doit être organisée, avec une approche multidisciplinaire.

Six points identifiés et préconisés

Le modèle “One health” peut contribuer à mieux préparer et à gérer efficacement les catastrophes naturelles en évitant la duplication des actions, en particulier pendant la phase de sauvetage où chaque minute compte.

Le modèle “One health” peut contribuer à mieux préparer et à gérer efficacement les catastrophes naturelles en évitant la duplication des actions, en particulier pendant la phase de sauvetage où chaque minute compte.- La préparation à l’éventualité d’une catastrophe naturelle doit inclure une évaluation des risques, le partage des expériences passées, la planification d’une réponse coordonnée et instantanée, un rétablissement rapide des conditions de vie locales et de l’environnement après la période de crise.

- La mise en place de réseaux d’intervention d’urgence, dans le secteur médical humain et vétérinaire, est nécessaire pour sauver le maximum de vies humaines et animales.

- L’approche “One health” devrait être intégrée dans les dispositifs de protection civile, incluant une étroite collaboration avec les services vétérinaires, afin d’assurer l’identification des carences, la rapidité de la riposte, des décisions rapides et une coordination efficace des actions de tous les opérateurs, nationaux et européens.

- Formation, exercices, expériences vécues et diffusion des connaissances devraient former le cadre “One health” en y incluant la composante animale. “Better training for safer food” pourrait être un autre outil utile pour améliorer l’état de préparation des services vétérinaires dans l’Union européenne.

- Les organisations internationales (OIE, FAO, etc.) sont appelées à renforcer leur préparation en élaborant des directives et des normes fondées sur une approche holistique, afin de parvenir à une résilience plus large dans la gestion des catastrophes, de promouvoir la santé et le bien-être des animaux, de préserver la santé humaine et d’aider au rétablissement des conditions économiques et sociales.

IAVFF : Marion Guillou élue présidente du conseil d’administration provisoire du nouvel institut

La première réunion du conseil d’administration provisoire de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF) a eu lieu le 29 avril 2015. Les 30 administrateurs, nommés par arrêté, ont élu Marion Guillou, présidente d’Agreenium, à leur tête.

Rhinocéros de Bornéo : la fin annoncée d’une sous-espèce

C’en est fini du rhinocéros de Bornéo (Dicerorhinus sumatrensis harrisoni) à l’état sauvage, ou presque. Les deux derniers spécimens de cette sous-espèce du rhinocéros de Sumatra, lui-même en danger critique d’extinction, ont été aperçus en 2013. Depuis, plus rien.

Leishmaniose canine : l’Efsa rend sa copie sur la caractérisation de la maladie et sa prévention en Europe

À la demande de Bruxelles, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a évalué l’incidence de la leishmaniose canine* dans l’Union, via la revue de la littérature et des questionnaires envoyés aux vétérinaires, ainsi que l’efficacité des mesures préventives disponibles. L’objectif est d’estimer la probabilité d’une propagation de l’infection dans les zones indemnes via les mouvements de chiens infectés.

Yersinia pestis : première transmission de la peste du chien à l’homme aux États-Unis

Quatre cas humains de peste pulmonaire, décelés dans le Colorado l’été dernier, ont pour origine un chien infecté par Yersinia pestis. Selon le récent rapport* des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), c’est la première incidence d’une contamination de l’homme par un chien porteur de la bactérie aux États-Unis. Et c’est sans doute le premier cas de transmission interhumaine de la peste depuis 90 ans outre-Atlantique.

Écoles vétérinaires : le top 50 2015 des meilleures écoles mondiales est paru

Le premier classement des meilleures écoles vétérinaires à l’échelle internationale vient d’être publié. 50 des plus grandes universités du monde dans le domaine des sciences vétérinaires, nouvelles venues cette année dans le QS World University Rankings*, sont ainsi mises en exergue, couvrant 17 pays différents… sans la France.