Plus de la moitié des adultes de 50 ans et plus aux États-Unis possèdent un animal de compagnie, et la plupart affirment que ces animaux sont la source de nombreux bienfaits au quotidien, contribuant à leur bien-être physique, mental et social. Toutefois, les frais associés deviennent un obstacle croissant. C’est ce que révèle un sondage national mené par l’université du Michigan et publié le 23 février.

Virus H5N1 chez le chat : une infection d’ampleur inédite en Pologne

L’épisode polonais de juin-juillet 2023 a changé la place du chat dans l’épidémiologie du virus H5N1. Il ne s’agit plus de cas sporadiques d’infection féline par le virus A (H5N1). C’est en effet la première fois qu’un pays fait état d’un nombre élevé de chats infectés par le virus de la grippe aviaire sur une zone géographique étendue.

Mercure dans l’alimentation : actualisation des risques pour la santé de la consommation de poisson en Europe

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a mené une enquête sur la consommation de poissons et de fruits de mer contenant potentiellement du mercure et mis à jour ses conseils encadrant cette consommation ainsi que l’évaluation des risques pour la santé publique. Si le poisson apporte des nutriments utiles tels que des acides gras oméga 3, l’exposition au méthylmercure, la forme la plus dangereuse de mercure dans les produits de la mer, est associée à des effets nocifs sur le développement cérébral et neuronal du fœtus et de l’enfant.

Une enquête à l’échelle de l’UE

L’étude a été commandée par la Commission européenne, dans un contexte de mise à jour par certains États membres des recommandations concernant la fréquence de consommation de poissons et de fruits de mer susceptibles de contenir des résidus de mercure, mais aussi de révision des concentrations maximales admissibles de mercure dans différentes espèces de poissons et de fruits de mer. Parmi elles figurent les grands poissons prédateurs tels que le requin, l’espadon et le thon qui se nourrissent de poissons plus petits, ce qui entraîne une accumulation de mercure dans leur organisme tout au long de leur vie.

Une première enquête a été menée dans les 27 États membres de l’UE, ainsi qu’en Islande et en Norvège, au printemps 2023. La seconde a été réalisée dans dix pays ayant mis à jour leurs recommandations nutritionnelles, ainsi que dans cinq autres ne les ayant pas actualisées, afin de permettre une comparaison. Les enquêtes ont inclus une proportion plus élevée de femmes enceintes, puisque les fœtus sont les plus exposés au mercure via leur mère.

Fréquence de consommation et quantité consommée

Premier résultat : 60 % des personnes interrogées ont déclaré consommer du poisson et des produits de la mer. Environ un tiers d’entre elles (34 % des adolescents et des adultes, et 33 % des femmes enceintes) consomment, trois fois par semaine ou plus, les espèces de poisson présentant les niveaux de contamination au mercure les plus élevés.

Quelle quantité de poisson et de fruits de mer les consommateurs devraient-ils consommer ? La plupart des autorités sanitaires des pays de l’UE recommandent une à deux portions par semaine d’espèces de poissons et de fruits de mer présentant les taux de mercure les plus élevés (soit 1 mg de mercure par kilo de poisson frais), ou trois à quatre portions d’espèces présentant les seuils les plus bas (soit 0,5 mg/kg ou 0,3 mg/kg de poisson). Il est conseillé aux femmes enceintes de limiter au maximum leur exposition au mercure en privilégiant les petits poissons.

Un rapport bénéfices/risques à prendre en compte

L’Efsa rappelle que les bienfaits pour la santé de la consommation de poisson comprennent le développement des fonctions cognitives et immunitaires chez les nourrissons et la réduction du risque de maladies cardio-vasculaires chez les adultes. En revanche, l’exposition trop élevée au méthylmercure est nocive et notamment associée à un retard de développement cérébral et neuronal chez les fœtus et les jeunes enfants. Cependant, si des mesures visant à réduire l’exposition au méthylmercure sont envisagées par les gestionnaires des risques, les effets bénéfiques potentiels de la consommation de poisson devraient également être pris en compte.

L’enquête a également évalué les connaissances des répondants sur plusieurs bienfaits et risques pour la santé liés à la consommation de produits de la mer, afin d’estimer dans quelle mesure les recommandations nutritionnelles sont comprises et appliquées. Globalement, les consommateurs interrogés connaissaient les bienfaits pour la santé (environ 5 sur 10) beaucoup plus que les risques (environ 1 sur 10), mais le mercure était le contaminant le plus souvent cité dans ces aliments. Si de nombreux consommateurs ont indiqué avoir entendu parler des recommandations dans leur pays et en tenir compte dans leurs choix alimentaires, il apparaît que d’autres facteurs, tels que le goût, le coût et le désir d’une alimentation saine, influencent davantage les changements d’habitudes alimentaires.

Le rapport met en évidence d’importantes disparités entre les pays européens et les catégories de consommateurs (adolescents, adultes, femmes enceintes), tant en matière de consommation que de connaissance des recommandations. Ces informations, ainsi que les stratégies envisagées dans le rapport, pourraient se révéler utiles aux différentes autorités nationales de santé publique pour communiquer avec les consommateurs sur ce sujet.

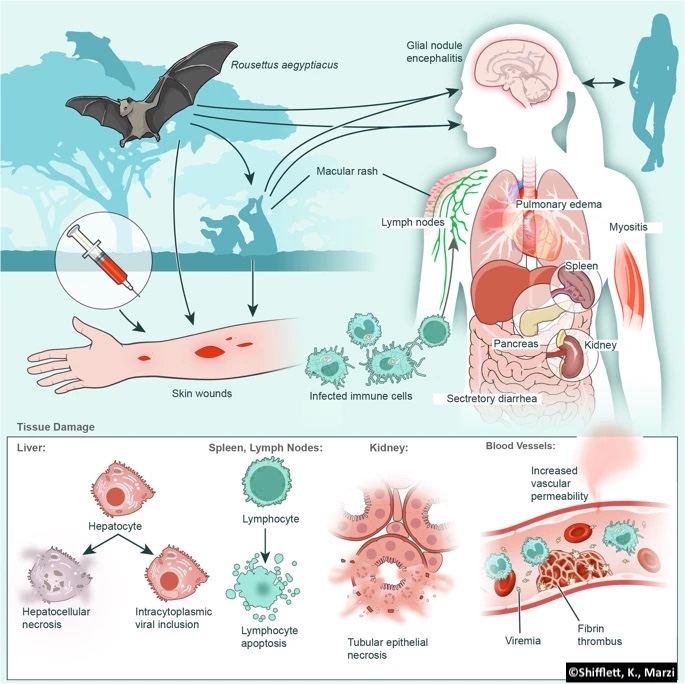

Virus de Marburg : une zoonose mortelle aux réservoirs animaux variés

Le virus de Marburg, l’agent d’une fièvre hémorragique à forte létalité, est typiquement un enjeu “One Health” : la plupart des épidémies humaines, qui surviennent le plus souvent en Afrique, débutent par une circulation du virus chez l’animal, puis se propagent par transmission interhumaine. Dans ce contexte, une revue systématique dresse un état des lieux sur la prévalence et la persistance du virus Marburg chez les animaux.

Les chauves-souris sous surveillance

Les auteurs de cette revue ont retenu 30 études publiées sur le virus Marburg chez les chauves-souris, les rongeurs, les primates non humains et les animaux domestiques (chiens, ruminants, porcs), selon trois angles : la prévalence via la mise en évidence de l’ARN viral et/ou d’anticorps, la durée de séropositivité, et les voies potentielles d’excrétion virale.

Les chauves-souris, notamment la roussette d’Égypte, demeurent le principal réservoir naturel du virus et sont reliées à la plupart des épidémies humaines. Dans les études sélectionnées, la séroprévalence chez les chauves-souris varie fortement (de moins de 1 % à environ 54 %), signe d’une exposition très hétérogène selon la région géographique, la période étudiée et la méthode d’analyse. En parallèle, la détection par PCR de gènes viraux est nettement plus faible (autour de 0,8 à 3 % des échantillons), ce qui rappelle que chez les réservoirs, l’infection active est souvent brève et plus difficile à détecter que la trace immunologique.

Sur le plan immunologique, la revue rapporte que les anticorps peuvent persister jusqu’à onze mois chez des chauves-souris naturellement infectées, tandis que des anticorps induits expérimentalement ou d’origine maternelle diminuent plus rapidement, généralement en moins de cinq mois.

Une transmission zoonotique du virus

Dans les études retenues, l’ARN du virus n’a généralement pas été détecté chez les animaux domestiques, les primates non humains et les rongeurs. En revanche, des anticorps ont été identifiés chez des chiens et des animaux d’élevage, ainsi que chez des primates non humains dans certains pays africains. La détection d’anticorps spécifiques au virus de Marburg chez des animaux domestiques, en particulier ceux en contact étroit avec l’humain, soulève d’importantes questions de santé publique. Bien que la présence d’anticorps indique une exposition antérieure plutôt qu’une infection active, elle suggère néanmoins que ces animaux peuvent servir de sentinelles lors d’épisodes de transmission virale ou d’hôtes intermédiaires potentiels dans les zones où les chauves-souris frugivores, réservoirs naturels du virus, sont abondantes.

Ainsi, la possibilité que les animaux domestiques servent de vecteurs mécaniques ou biologiques dans la transmission zoonotique ne peut être totalement exclue, notamment dans les communautés rurales où bétail, chiens et humains partagent le même habitat et les mêmes ressources. Cela souligne l’importance d’adopter une approche “Une seule santé” en matière de surveillance, intégrant les données de la santé animale, humaine et environnementale, afin de comprendre la dynamique du virus de Marburg.

Cette revue synthétise les données disponibles, identifie les lacunes dans les connaissances et propose de nouvelles pistes de recherche. Elle confirme le rôle majeur de la roussette d’Égypte dans la circulation du virus, tout en montrant que d’autres espèces de chauves-souris apparemment saines, notamment la roussette paillée africaine, y contribuent également. L’identification récente d’anticorps chez certains animaux d’élevage et des chiens justifie des recherches approfondies sur le rôle de ces animaux dans la circulation virale. Il est donc nécessaire de mettre en place une surveillance multi-espèces élargie et ciblée du virus de Marburg dans les pays à haut risque, afin de mieux comprendre le rôle des réservoirs, la répartition des hôtes et la dynamique de transmission du virus.

Résidus de médicaments vétérinaires dans l’alimentation : l’UE confirme un niveau de non-conformités bas en 2024

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) présente, dans son rapport publié le 10 février, les résultats de la surveillance 2024 des résidus de substances pharmacologiquement actives dans les denrées d’origine animale. Si les non-conformités restent rares, le sujet demeure au cœur des inquiétudes du public.

Chirurgie des coliques chez le cheval : les complications postopératoires restent fréquentes

Dans une récente étude, le suivi pendant au moins quatre ans de 176 chevaux opérés pour des coliques montre un taux de survie à long terme globalement bon. Néanmoins, près d’un cheval sur deux présente des complications après sa sortie d’hospitalisation. Le score EPOCS quantifie cette morbidité et aide à établir un pronostic vital et sportif.

Peste porcine africaine : le chien, nouvel allié dans la recherche des carcasses de sangliers

Contre la peste porcine africaine (PPA), la lutte ne se joue pas toujours aux frontières ou dans les laboratoires, mais parfois au cœur de la forêt, là où gisent les sangliers morts. Car en Europe, le virus de la PPA circule d’abord chez les sangliers, et leurs carcasses constituent un réservoir viral majeur : en se décomposant, elles entretiennent l’infection dans l’environnement et alimentent la transmission au sein de la faune sauvage, avec en arrière-plan la menace permanente d’une introduction dans les élevages porcins.

Dentisterie équine : vers une antibiothérapie non systématique et adaptée

En dentisterie équine, l’administration d’antibiotiques est devenue un geste de confort. On les prescrit notamment dans le cadre d’une extraction dentaire, parfois sans autre justification que le principe de précaution : l’idée est de prévenir une infection, d’éviter une complication rare, de rassurer le propriétaire. Une revue publiée ce mois-ci rappelle que la prudence n’est pas un traitement et l’habitude pas une preuve. Cette publication remet la décision thérapeutique à sa place, c’est-à-dire fondée sur la balance bénéfice/risque où le bénéfice doit être réel et le risque évalué.

Fièvre aphteuse : les différentes voies de diffusion empruntées par le virus

Voilà une maladie qui provoque généralement de vives réactions tellement ses conséquences sur les cheptels infectés, et donc sur l’économie des filières, peuvent être importantes. Il suffit d’observer la crise hors de contrôle en Afrique du Sud pour comprendre les enjeux d’une meilleure connaissance de la fièvre aphteuse.

Influenza aviaire et virus grippaux d’origine animale : bilan de l’année 2024

Le rapport épidémiologique 2026 du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) consacré à l’influenza zoonotique (données 2024) dresse un constat en apparence paradoxal : des virus grippaux d’origine aviaire et porcine circulent largement chez l’animal, mais les infections humaines documentées restent rares et, surtout, aucun cas n’a été confirmé en Europe en 2024. Ce calme apparent en Europe contraste avec une certaine intensification constatée en 2024 dans le reste du monde, avec notamment une diffusion élargie aux mammifères et une surveillance accrue.

Climat et pollution : de nouveaux risques pour la santé équine

Le cheval athlète, véritable sentinelle environnementale, se retrouve aujourd’hui en première ligne du changement climatique. Une revue publiée en 2025 dans Pferdeheilkunde Equine Medicine montre que la combinaison de températures plus élevées, d’une variabilité climatique accrue et de la dégradation de la qualité de l’air modifie en profondeur les risques sanitaires auxquels les chevaux sont exposés, en Europe comme ailleurs. Longtemps considérés comme des risques ponctuels, ces facteurs environnementaux s’installent désormais dans la durée. Ils affectent non seulement la santé respiratoire et métabolique du cheval, mais aussi sa capacité à travailler, à récupérer et à vieillir dans de bonnes conditions.

Stress thermique et qualité de l’air : des risques croisés

La hausse des températures constitue le premier facteur de vulnérabilité. Lorsque chaleur et humidité se conjuguent, les mécanismes de thermorégulation du cheval, essentiellement fondés sur la sudation, atteignent rapidement leurs limites. Le stress thermique se traduit par une déshydratation, des déséquilibres électrolytiques, une baisse de l’endurance et une augmentation des coups de chaleur, notamment chez les chevaux âgés, les jeunes animaux et les chevaux soumis à un effort intense. À plus long terme, ces épisodes répétés fragilisent le système immunitaire et allongent les temps de récupération.

Le changement climatique agit aussi de manière indirecte mais déterminante. Les sécheresses prolongées et les épisodes de pluies intenses altèrent la qualité des pâturages et des fourrages, augmentant les troubles digestifs et métaboliques. Surtout, le réchauffement élargit l’aire de répartition et la saison d’activité des vecteurs (moustiques, tiques, moucherons), exposant les chevaux à des maladies comme la fièvre de West Nile (jusqu’au Royaume-Uni) ou, plus ponctuellement, la peste équine africaine.

Pollution atmosphérique et maladies respiratoires : une relation sous-estimée

À ces pressions s’ajoute un facteur longtemps relégué au second plan : la qualité de l’air. Les poumons du cheval, adaptés à des échanges gazeux très élevés lors de l’effort, se révèlent particulièrement vulnérables aux particules fines, à l’ozone, à l’oxyde d’azote et aux fumées issues des incendies de la végétation. L’exposition chronique favorise l’inflammation des voies respiratoires, l’asthme équin, et une baisse objectivable des performances, y compris chez des animaux bien entraînés.

Les fumées des feux de forêt, désormais plus fréquents, constituent un risque aigu. Même à distance des zones d’incendie, la dégradation de l’air peut suffire à déclencher des trioubles respiratoires, en particulier dans des écuries mal ventilées. Les auteurs soulignent que ces facteurs ne s’additionnent pas, ils se renforcent. La chaleur accroît la toxicité de certains polluants, la sécheresse augmente la charge en poussières, et le confinement accentue l’exposition.

L’article plaide pour une adaptation structurelle, avec une amélioration de la ventilation et de l’ombrage, un suivi environnemental en temps réel, un ajustement des horaires de travail et une anticipation sur le plan sanitaire. À mesure que le climat se dérègle, le cheval apparaît de plus en plus comme un indicateur avancé des effets environnementaux sur la santé animale et, au-delà, sur la relation entre activités humaines et bien-être du vivant.

Grippe aviaire H5N1 : le risque lié au lait cru est avéré

Le virus reste infectieux pendant des semaines dans le lait des vaches contaminées, mais la pasteurisation standard apparaît suffisante.