Le sous-continent indien abrite les plus importantes populations de primates non humains d’Asie, avec quinze espèces au total, dont sept de macaques, cinq de langurs, deux de loris et une de gibbon. Parmi elles, les macaques rhésus (Macaca mulatta) représente une espèce clé de la recherche biomédicale. Après une période d’exportations massives pour la recherche dans les années 50-60, stoppées en 1978, les primates indiens sont encore aujourd’hui des modèles animaux essentiels en neurosciences, immunologie, maladies infectieuses et évaluation préclinique. Au-delà des laboratoires, ces primates vivent à l’interface avec les humains, les animaux domestiques et les espèces synanthropes, là où le risque de transmission d’agents pathogènes zoonotiques est le plus élevé.

Table des matières

De l’histoire biomédicale à l’enjeu contemporain

La place historique du macaque rhésus dans le développement de vaccins et de médicaments aux États-Unis a façonné un héritage scientifique durable. Les colonies pour la recherche, les parcs zoologiques et les populations sauvages alimentent désormais un continuum de connaissances qui sert autant la conservation que la prévention des zoonoses. Ce socle se déploie dans un nouveau contexte d’urbanisation rapide, de perte d’habitats et de déplacements écologiques liés au changement climatique qui multiplient les contacts entre humains et primates, en particulier à l’interface des zones périurbaines et rurales ainsi que dans les espaces culturels comme les temples et les sites touristiques.

Une interface humain-animal à haut risque

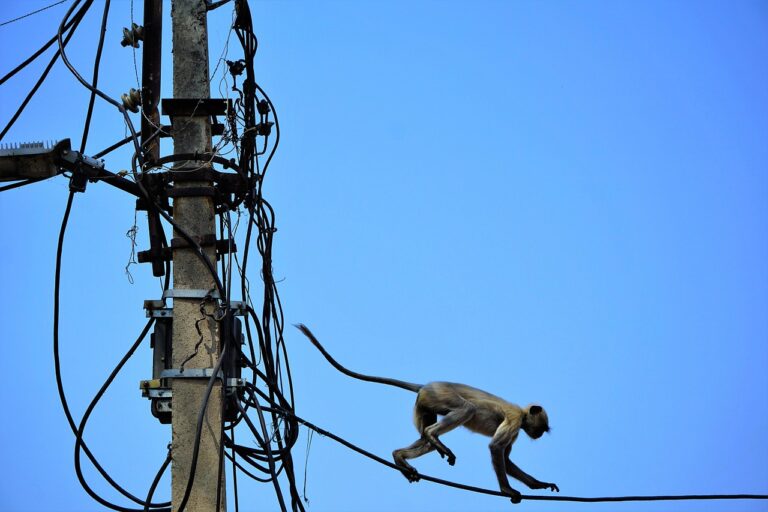

Dans de nombreuses villes et villages indiens, macaques, langurs et loris exploitent les déchets alimentaires, les cultures, les points d’eau et les offrandes des lieux de culte. Cette proximité crée des corridors d’interaction où se croisent humains, primates, bétail et espèces synanthropes (notamment chiens errants, rongeurs et oiseaux). L’agrégation spatio-temporelle de ces hôtes potentiels agit comme un amplificateur de risque, favorisant aussi bien le spillover (animal vers humain) que le spillback (humain vers animal), ce qui impose des réponses coordonnées selon une approche “One Health”.

Des agents pathogènes à surveiller

Les investigations récentes positionnent les primates non humains comme des réservoirs ou des hôtes accidentels d’un large spectre d’agents pathogènes. Du côté des bactéries, Mycobacterium tuberculosis demeure une menace majeure, tandis que des entérobactéries résistantes comme Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae soulignent le défi de l’antibiorésistance. Du côté des parasites, le paludisme zoonotique dû à Plasmodium knowlesi exige une vigilance accrue. Les risques viraux incluent l’herpèsvirus B (Simplexvirus macacinealpha 1), le virus de la fièvre de la forêt de Kyasanur (KFDV), le virus mpox (orthopoxvirus simien) et, plus récemment, des transmissions documentées du Sars-CoV-2 de l’humain vers les primates, sur fond d’inquiétudes concernant la circulation d’orthopoxvirus dans ces populations animales. Ce panorama multi-agents justifie une approche intégrée combinant écologie de la faune, médecine vétérinaire, génomique et santé publique.

Perte d’habitat, urbanisation et climat

Trois facteurs convergent et augmentent mécaniquement la fréquence et l’intensité des contacts. La fragmentation et la perte de leur habitat poussent les primates à la limite des zones urbaines et agricoles. L’expansion des villes et du réseau routier morcelle leur territoire, tout en introduisant de nouvelles sources d’attraction comme les dépôts de déchets, les cultures fruitières et les points d’eau. Le changement climatique modifie la disponibilité des ressources, la saisonnalité et les aires de répartition, réorganisant l’espace-temps des interactions et révélant de nouveaux points chauds épidémiologiques.

Vers une surveillance opérationnelle

La priorité consiste à réduire les risques et à protéger à la fois les primates et les humains. Cela implique une surveillance ciblée dans plusieurs milieux, avec des protocoles d’observation et de signalement dans les temples et les sites touristiques appuyés par une pédagogie claire à destination des visiteurs pour éviter le nourrissage et les manipulations ; une veille conjointe vétérinaires-agents de santé publique dans les élevages et les villages intégrant la cartographie des contacts primates-bétail et l’hygiène des points d’eau ; des dépistages périodiques et un séquençage génomique systématique dans les zoos et les colonies de singes pour la recherche afin de relier les événements sanitaires et de documenter les chaînes de transmission.

Sur le plan du diagnostic et des données, l’adoption de tests PCR et antigéniques adaptés au spectre local doit s’accompagner d’une génomique virale et bactérienne permettant de retracer l’origine, la circulation et les mécanismes de résistance. Des plateformes de données reliant la faune, la santé animale et la santé humaine, avec des alertes précoces et des partages sécurisés, constituent l’ossature de la surveillance.

La prévention repose sur une gestion rigoureuse des déchets et des points d’eau pour réduire l’attractivité des périphéries urbaines, sur l’hygiène et l’usage d’équipements de protection individuelle pour les personnels de terrain, soigneurs et communautés au contact régulier des primates, ainsi que sur l’information du public via des affichages dans les temples, les écoles et les cliniques. Ces actions gagnent en efficacité lorsqu’elles s’inscrivent dans des plans d’intervention construits avec les autorités, les communautés locales et les gestionnaires de sites culturels.

Enfin, la gouvernance et l’éthique sont indissociables de la réussite à long terme. Un dispositif “One Health” associant écologues, vétérinaires, généticiens, autorités de santé et responsables religieux permet des arbitrages en toute transparence. Les protocoles de bien-être animal doivent encadrer toute capture, tout examen et toute relocalisation, tandis qu’une communication claire entretient l’adhésion sociale et soutient les mesures de conservation.

Mesures d’impact

L’efficacité d’un tel dispositif se juge à la réduction du délai entre les premiers signes cliniques et la confirmation du diagnostic, à l’augmentation de la zone de surveillance des sites prioritaires, au nombre d’alertes corrélées entre les différents réseaux (faune, santé animale et santé humaine), à l’évolution des coexpositions comme l’association antibiorésistance-entéropathogène et à la qualité des signaux génomiques relatifs aux lignages, réassortiments et gènes de résistance. L’acceptabilité locale mesurée par des enquêtes, la baisse des incidents entre humains et primates et le respect des consignes complète ce tableau d’évaluation.

Prévenir la prochaine crise à l’interface humain-animal

L’Inde héberge des populations de primates d’une richesse unique, mais participe aussi grandement au risque zoonotique mondial. Investir dans une surveillance systématique des primates non humains, à la fois dans le milieu naturel, les parcs zoologiques, les colonies pour la recherche ou les sites culturels, relève autant de la conservation que de la sécurité sanitaire. La consolidation de dispositifs “One Health” véritablement intégrés et éthiques demeure la meilleure garantie pour protéger les primates, réduire le risque d’épizooties et préserver la santé publique.